〜恵泉大学フィールドスタディでお話ししたこと〜

先日、恵泉大学の先生と学生さんたちがアムリタを訪ねてくださいました。

「チェンマイで暮らす日本人女性の働き方を聞かせてほしい」──そんな依頼をいただき、短い時間ではありましたが、私自身の歩みやブランドを通して考えてきたことをお話ししました。

ここにまとめるのは、学生さんたちに伝えたメッセージと、実際のビジネスを通して感じている“アムリタ的サステナブル”の考え方です。

単なる体験談ではなく、私の仕事やSanctusというブランドの背景を知っていただけるきっかけになれば嬉しいです。

「どこにいても、なんにでもなれる」2025/9/10

みなさん、こんにちは。

今日は、チェンマイで暮らしながら働いている日本人女性として、私の経験をお話しします。

今日お越しいただいている店舗の名前は「amrita / Dew / Sanctus」となっています。

amrita(アムリタ)はショップ名。

Dew(デュー)はスキンケアブランド。

Sanctus(サンクトゥス)は雑貨や衣類のブランドです。

2012年に「アムリタ」としてスタートし、

その後「アムリタガーデン」というカフェに。

コロナで閉店しましたが、2022年に「アムリタ」として再開しました。

ただ「アムリタ」という名前だけだと、カフェを探して来てしまう方も多いため、

今は扱うブランド名も併せて看板を出しています。

今日はスキンケアの誕生ストーリーは割愛しますが、

もし興味があればぜひお尋ねください。

日本でのキャリア

私は日本で大学を卒業後、広告代理店で働きました。

担当していたのは商社のCI、コーポレートアイデンティティー。

ロゴや広告だけでなく、製品やノベルティなど、

「コンセプトを形にする」仕事です。

印刷手配したり、広告の原稿チェック、イベントの会場スタッフのお弁当手配など、

マルチタスクの毎日です。

が、私は、一つのことに没頭するよりも、いろんなことを同時に進めるのが得意でした。

飽きっぽいんですね(笑)

今のブランドにも、布もの、陶器、木工、スキンケアといくつもの柱があります。

これを同時進行で進められるのは、

20代の頃にマルチタスクを徹底的に叩き込まれた経験のおかげだと思います。

タイに来たきっかけ

でも、働きすぎて心も体も疲れてしまい…。

そこで出会ったのがヨガと薬膳です。

その延長で精神的な学びを求めて、

世界的にも瞑想の場として有名なチェンマイに来ました。

実際にお寺に1か月籠って瞑想しました。

最初は「足が痛い」、「眠い」とか、雑念ばかり(笑)。

でも続けているうちに、ある瞬間ふっと気づいたんです。

──『帰らなきゃいけない』という感覚がなくなった。

“ただここに居ていい”。

どこにいてもいい、いればいい。

『あそこじゃなきゃできない』『あれがなければできない』なんてことは何もない。

どこにいても、なんにでもなれる。

同時に、「親や身近な人にこうしなきゃいけない」という義務感も消えました。

“自分がどう在りたいか”を選んでいい。

そう思えたことで、私はタイに残る決心をしたんです。

起業の始まり

2012年にモン族の夫と結婚し、ターペー門で「アムリタ」というお店を開きました。

その後、旧市街の真ん中に移り、「アムリタガーデン」というカフェを運営。

観光客や在住者が集まる場所になりましたが、

コロナで観光が止まり、閉店しました。

でもその経験があったからこそ、

観光に頼る形から離れ、暮らしに寄り添う製品づくりへとシフトしました。

Sanctusの誕生と世界観

2022年にSanctus(サンクトゥス)を立ち上げました。

コンセプトは──

“チェンマイの森の気配のように、静かに寄り添い・見守り、安心を感じさせるブランド”。

インスタグラムの自己紹介には、こう書いています。

好きなものと暮らす、静かなよろこび

チェンマイ発|旅と暮らしをつなぐ

雑貨と衣のブランド Sanctus

“手から手へ” 日々の小さなお守りを

ロゴにも意味があります。

ひとつは「背守り」という江戸時代のお守り刺繍。母親の目線で、Sanctus をお使いいただく皆さまの安全を祈っています。

もうひとつは“三方よし”──売り手よし、買い手よし、世間よし。

これは、私が広告代理店に入ってすぐ、先輩に教わった言葉です。

「これがあれば事業は続けられる」 「起業したからには継続しないとそれは遊びと一緒」

以来ずっと大切にしてきました。

アムリタ的サステナブル × クエーカーQuaker哲学

私のブランドの大きな特徴は、

“買うことが支援になるから、とりあえず買う”──そういうやり方はしないこと。

製品そのものに価値を見出してもらうこと。

私が考えるサステナブルは、

人や環境に配慮した「エシカル」な目線や「フェアトレード」は当然のこと。

そのうえで、誠実な取引が続いていくことこそ、本当のサステナブルだと思います。

例えば市場価格より大きく高い値段がついているものがあったとして、

そこに「特別な工夫」や「ぐっと良い品質やデザイン」があるなら、

その価値に納得して応援することは自然です。

でも、もし理由が「誰が作ったから」や「どんな背景があるから」だけだとしたら、

それは買い手にとって少し不自然に映るかもしれません。

価格が安すぎれば作り手に負担がいき、

高すぎれば買い手に負担がいく。

だからこそ、適正な価格で適切な利益が巡り、

作り手・届け手・使い手が心地よくつながること。

それこそが“続いていくものづくり”=サステナブルだと信じています。

✦ 三者関係のイメージ

-

作り手=神への奉仕。良い仕事をすることは神に仕えること。

-

売り手=自分。誠実な商人であることがブランドの魂。

-

買い手=顧客。公正に扱うべき存在であり、その利益を守るのが誠実さ。

この三角形が調和することで、社会全体に祝福が広がる。

──これがクエーカー商人の基本哲学です。

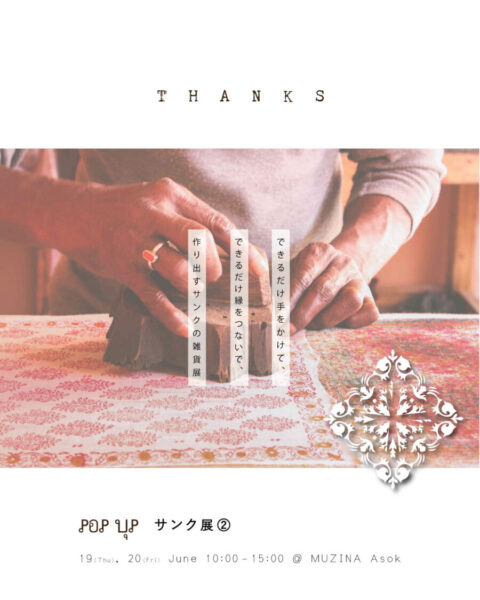

Sanctusのブランドの軸

Sanctusが作るのは、

“手から手へ渡したいと思える製品”。

これがブランドの軸です。

私が作りたいのは、

旅行の思い出になると同時に、暮らしの中で長く使い続けてもらえるものです。

働き方とメッセージ

ご存じかもしれませんが、私たちの働き方は少しユニークです。

お店は週1日、水曜日の数時間だけ。販売よりも製作に力を入れています。

息子はサッカー少年で、毎日の練習や週末の試合に付き添いながら、

夫と二人三脚で、家族と仕事を両立しています。

──と言っても、“暮らしを大事に”とか〝丁寧な暮らし〟とかいうんでなく(笑)

やりたいことに夢中で突っ走って、こうなっています(笑)。

最後に学生のみなさんに伝えたいのは──

「好きなこと・気になることには、どんどん手を出してほしい」

広告、ヨガ、薬膳、瞑想、民族文化…。

一見バラバラに見える経験が、今は全部つながっています。

そのときは意味がないと思っても、後で必ず役に立ちます。

働き方に正解はありません。ひとつでもありません。

自分がやってみたいと思ったことを信じて動いてみてください。

その積み重ねが、将来自分だけの働き方を作る力になります。

今日はそんなメッセージをお届けしました。

ありがとうございました。

SNSでも発信しているので、よかったら見てみてください。もうすぐ3000人で頑張っています!